2024年12月 京都観光&NHK大河「光る君へ」紫式部聖地巡礼の旅

12月初旬でしたが、紅葉の美しさにも癒されました。

≪伏見稲荷大社≫

京都市伏見区。全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮。人気スポットで美しく壮大な鳥居のトンネルが有名です。商売繁盛、五穀豊穣、家内安全などのご利益があるとされているそうです。

平安時代、貴族の参拝も盛んで、清少納言も「枕草子」に参拝の記録を残しています。

観光客も多く、外国からの方々や修学旅行生がいっぱいでした。

見事な美しい鳥居で圧倒されます。

頂上まではかなりの距離を上っていくので、時間もなく途中で断念しました。

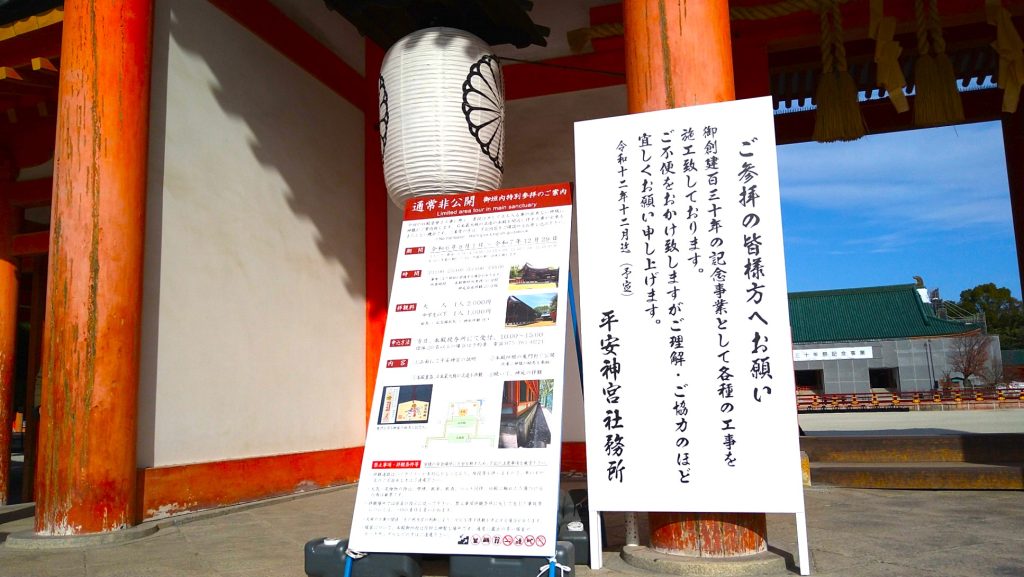

≪平安神宮≫

創建は明治28年(1895年)平安遷都1100年を記念して創建

昭和51年(1976年)に『平安神宮放火事件』が起こり9棟の建物が焼失しましたが、全国からの募金によって、3年後にはほぼすべての建物が再建されて現在にもその姿を残しています。2010年『大極殿』を含む6棟の建築が重要文化財に指定。

「平安神宮」には駐車場が無いため近くの100円パーキングに駐車。駐車場から平安神宮まで途中の「冷泉橋」を渡ります。

『應天門』弘法大師空海が平安時代、『應天門』の扁額を書いたところ『應』の字が間違っていることに気付き、空海は下から筆を投げて点を付け加えたとの逸話があり『弘法にも筆の誤り』ということわざが生まれたという説もあるそうですよ。

今回、正面にある重要文化財の『大極殿(だいごくでん)』が、修繕工事中だったため直接拝見することはできませんでした。

≪京都御所≫

794年に長岡京から平安京に都が移されて以来、明治維新の東京遷都まで内裏(だいり)だった場所。現在の建物は1854年の大火事の後、安政の時代に造営されたもの。京都市の中心に位置し、面積約65万平方メートル。

中宮の彰子に仕えた紫式部は御所で勤務し、藤原道長も御所で執務をこなす。「源氏物語」では光るの君(光源氏)が誕生した場所も京都御所。

京都御所の周りは広大な砂利道で囲まれていて、人通りも少なく厳かな感じです。随所に美しく色鮮やかな紅葉の景色が目に留まります。

京都御所は2016年から通年公開されるようになり予約も不要になりました。清所門より中に入りますが中に入る時は簡単な荷物チェックがあります。

<建礼門>御所の南に位置し、裏にある承明門と相対する。最も格式の高い門。

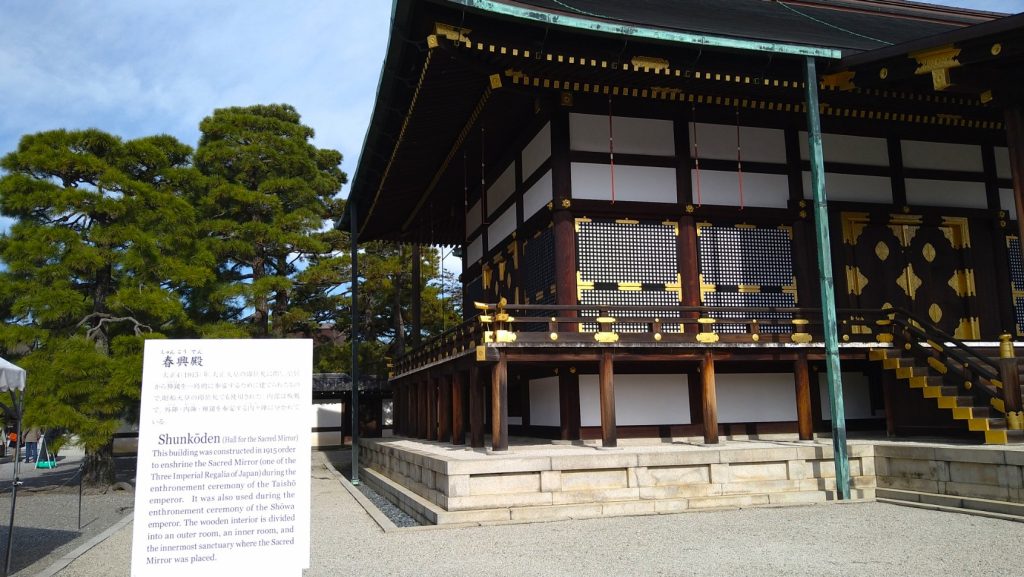

春典殿

美しい左右対称が特徴である寝殿造りの要素を備えた建物、紫宸殿(ししんでん)。即位の礼をはじめとする儀式が行われてきた場所です。白砂が地面に敷き詰められ壮観な光景です。

<承明門>紫宸殿の向かいにある朱色が印象な門。

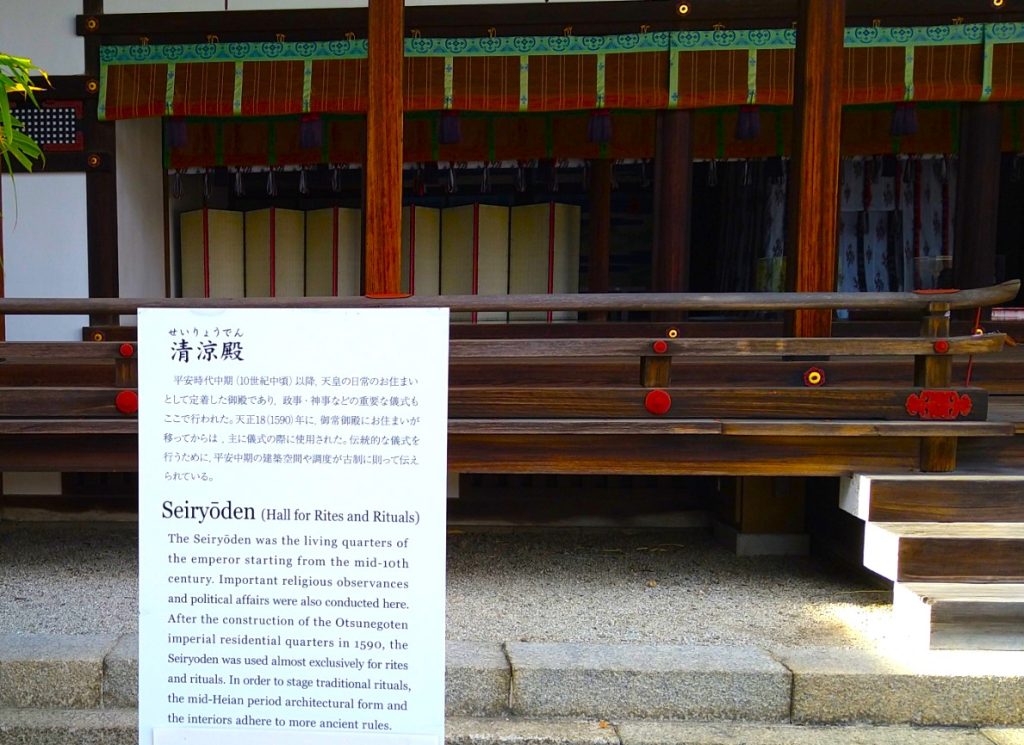

清涼殿(せいりょうでん)は日常生活を送る場所でしたが、御常御殿(おつねごてん)が造られてからは儀式や執務を行う場所となりました。

御常御殿は日常生活を送っていた場所。日本庭園の美しさを感じます。

京都御苑の中に休憩所があって、お土産屋さんやお食事処もあります。

≪廬山寺≫ 1965年、調査により紫式部邸跡とされました。京都御所からも徒歩圏内です。

紫式部はこの邸宅で幼少期を過ごし、父の赴任先である「越前国」から京に戻ってからは、結婚生活や育児、執筆活動も行いました。「源氏物語」「紫式部日記」の代表作も執筆されたと言われています。

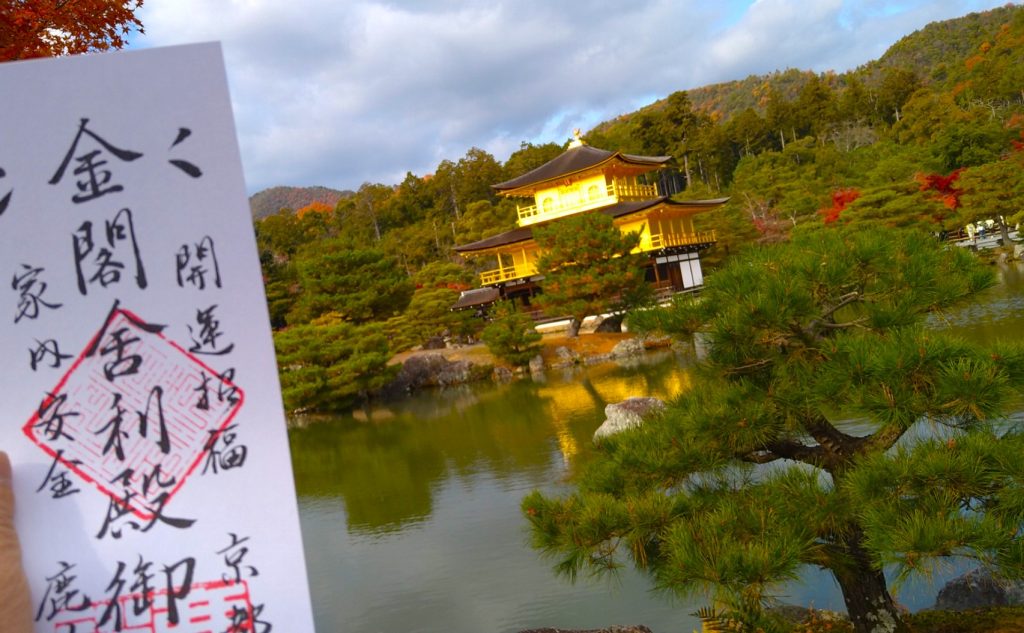

≪金閣寺≫ 室町幕府3代将軍足利義満が造営した山荘。

参拝料 高校生以上 500円 参拝券(写真左)

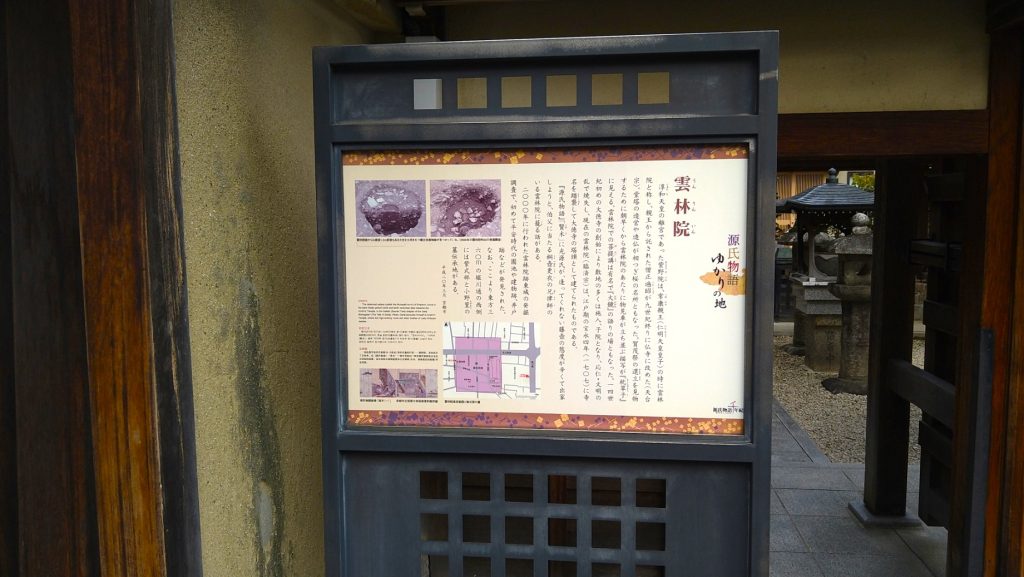

≪雲林院≫

北大路通りから南へ。西側に船岡山を望む場所。鎌倉時代までは現在の「北区紫野雲林院町」一帯が敷地だったとされている。紫式部が生まれ晩年を過ごしたかつての大寺院

雲林院から徒歩約7分 紫式部墓所

≪真珠庵≫

平安時代は雲林院の境内の一部。紫草が自生する野原だったことから紫野と呼ばれ、「紫式部」の名前の由来とも言われている。

≪今宮神社≫ 大徳寺の北側に鎮座する 1001年に創設

疫病が流行し一条天皇が社に神殿を作らせたのが始まりとされています。

今宮神社のおみくじは「和歌みくじ」と呼ばれて運勢の他に源氏物語から引用されている和歌も記されています。

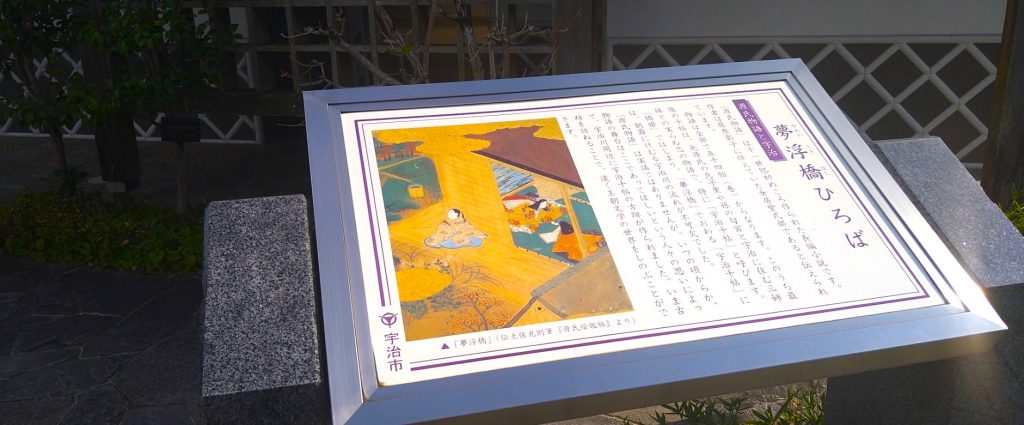

【京都 宇治市】

≪平等院鳳凰堂≫ 京都南郊の宇治川を望む景勝地 1994年に世界遺産に登録

「宇治院」は宇多天皇から孫の重信へと引き継がれ、998年に摂政・藤原道長の別荘「宇治殿」となり、藤原道長が1027年に没した後、長男の関白・藤原頼通が1052年に「宇治殿」を寺院に改めて創建。紫式部の「源氏物語・宇治十条」の舞台。

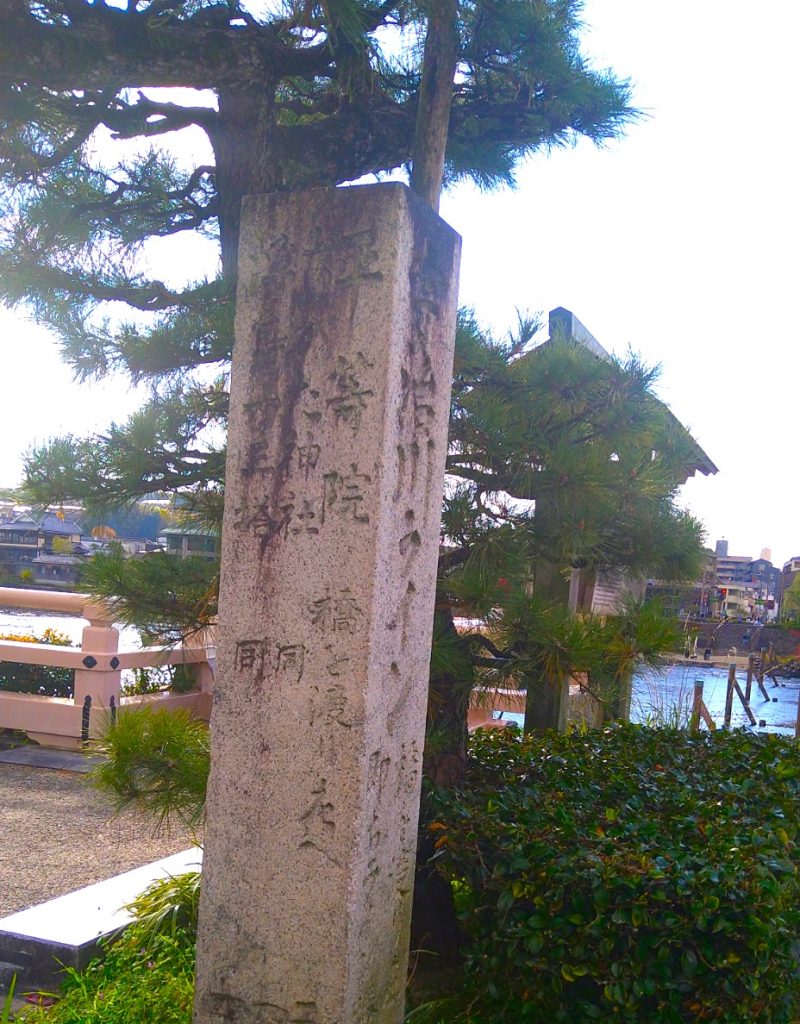

≪宇治橋≫ 日本三古橋のひとつ

≪朝霧橋≫

「源氏物語」に登場する浮舟と匂宮の「宇治十帖石像」

≪宇治神社≫ 「源氏物語」八の宮のモデルとされる皇子が祭られている。

平等院には駐車場が無いので、近くの100円パーキングに駐車します。平等院から朝霧橋、宇治神社、宇治橋と一周徒歩で散策できて、「平等院表参道」にはお食事処や抹茶の甘味処等のお店が連なっていて、ゆっくりとした時間を過ごせます。

昼食は表参道内のお店で「山菜とろろの茶そば」を注文