2023年 11月下旬 日光

東照宮は紅葉、中禅寺湖は冬景色でした。

日本を代表する世界遺産「日光の社寺」

ほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられたもの。

境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟の建造物があります。

≪五重塔≫。高さは36mで、極彩色の日本一華麗な五重塔といわれています。

表門に入る前に石鳥居の左手に見えてくる重要文化財の五重塔。1650年、小浜藩主・酒井忠勝によって奉納された後、火災に遭いましたが、1818年に再建されました。神社で五重塔があるのは大変珍しく、全国で日光東照宮を含めた3社だけだそうです。

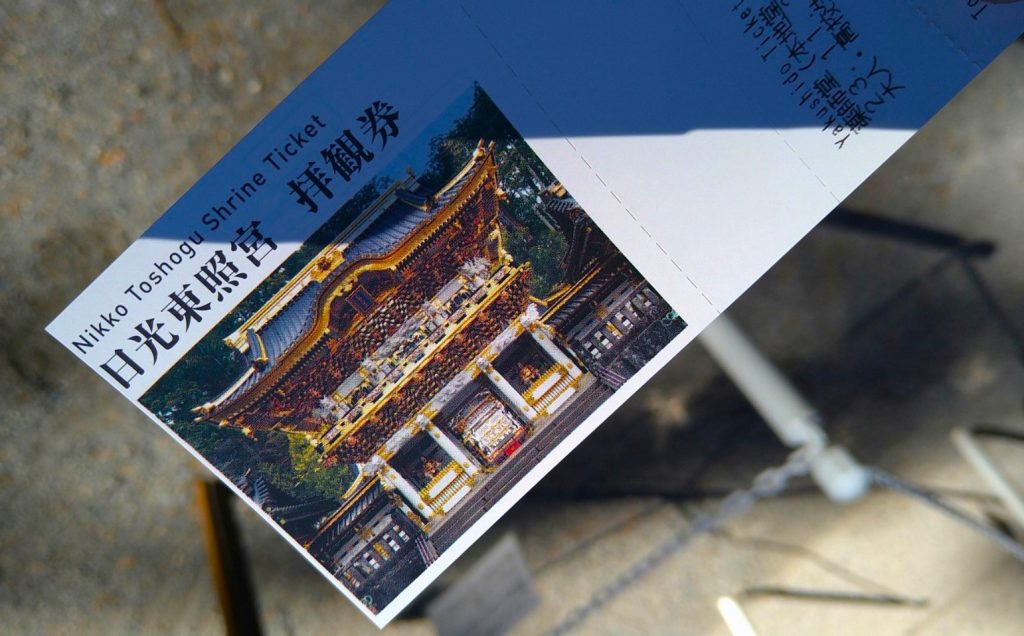

「日光東照宮」は徳川家康がまつられた神社。

2023年 拝観料 1,300円

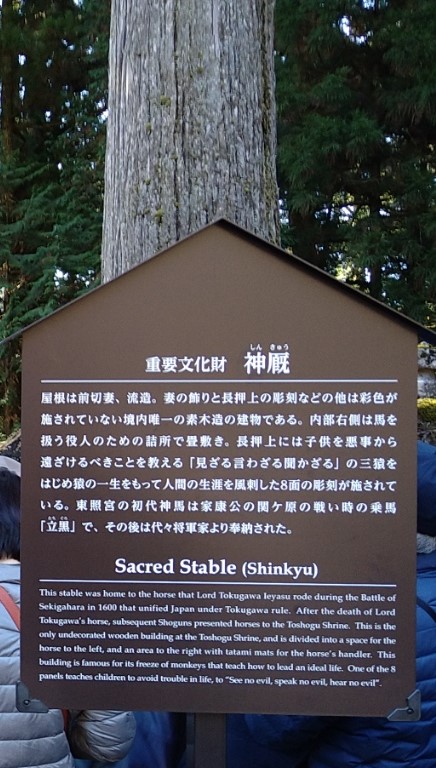

*「神厩舎・三猿(しんきゅうしゃ・さんざる)」【重要文化財】

陽明門近くに立つ銅製の「燈籠」1643年にオランダから奉納されたもの。重要文化財

陽明門の左右の廻廊には、外壁に国内最大級の花鳥の彫刻が飾られていて、極彩色に彩った一枚板の透かし彫りがあります。

*表門の先にある三神庫(さんじんこ)

上神庫、中神庫、下神庫が並び、3つの倉の総称。3棟とも重要文化財で、校倉造りを模した建物の中には、祭りで使用する1,200人分の装束や道具などが収蔵されています。

*「眠り猫」は日光東照宮の回路にある建築装飾彫刻のことで、眠った猫の姿を彫刻したもの。

眠り猫は踏ん張るような体制で眠っているため、徳川家康を守るために寝たふりをしながら、敵が襲ってきたときにいつでも飛び掛かれるように待機していると言われています。国宝指定を受けている高貴な彫刻です。眠り猫に隠された意味は「平和」です。

眠り猫の彫刻の裏側には猫を天敵とする雀が彫刻されていて、雀にとっては天敵ですが、眠っているのであれば天敵にはならない。天敵でも居眠りをしているなら安心して暮らせる世界、平和への願いが込められていると言われているそうですよ。

裏側の雀の彫刻 ↓

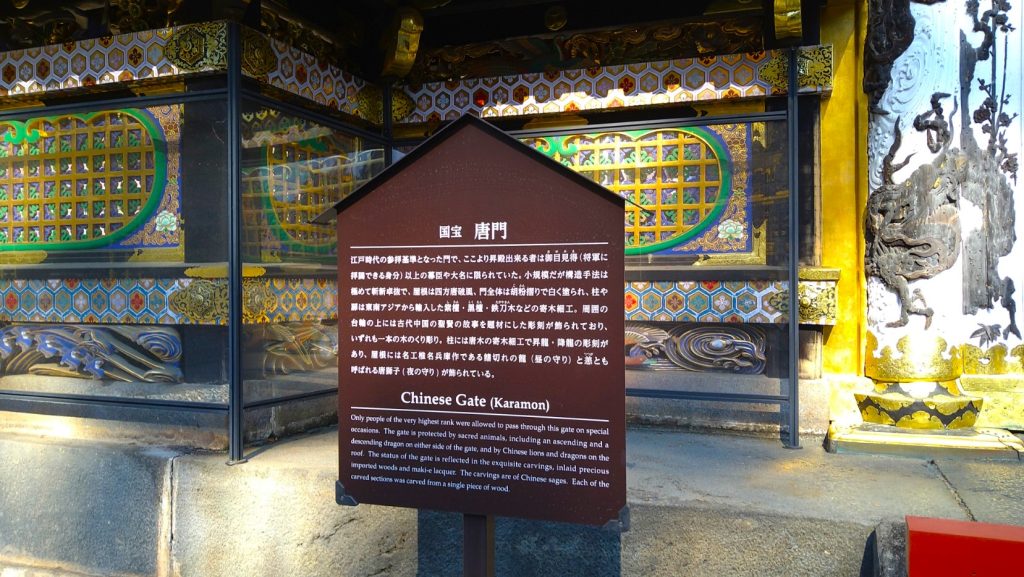

*唐門(からもん)【国宝】

本殿を守護するように建てられた白い門です。唐門は唐破風が付いている門のことで、幕臣や大名だけが使える特別な門でした。唐門には昇龍と降龍の彫刻や唐獅子や龍の飾りがあり、全体が胡粉(ごふん)で白く塗られています

*徳川家康のお墓といわれる重要文化財の「奥社宝塔」。

270段の階段を上った上に祭られています。

≪二荒山神社≫

二荒山(男体山)をご神体としてまつり、古くから下野国の一の宮としてうやまわれ信仰を集めていました。主祭神は招福や縁結びの神様、現在では福の神・縁結びのご利益でも知られる神社。

≪日光山 総本堂 三仏堂(さんぶつどう)≫

輪王寺の本堂は日光山随一、東日本では最も大きな木造の建物。

平安時代に創建され現在の建物は1645年徳川三代将軍「家光」公によって建て替えられました。 三仏堂の前の推「金剛桜」は定樹齢500年、天然記念物に指定されています。

NHK大河「どうする家康」放送中に伴い、徳川家康公坐像初公開

拝観料400円「三仏堂」の中は撮影禁止です。

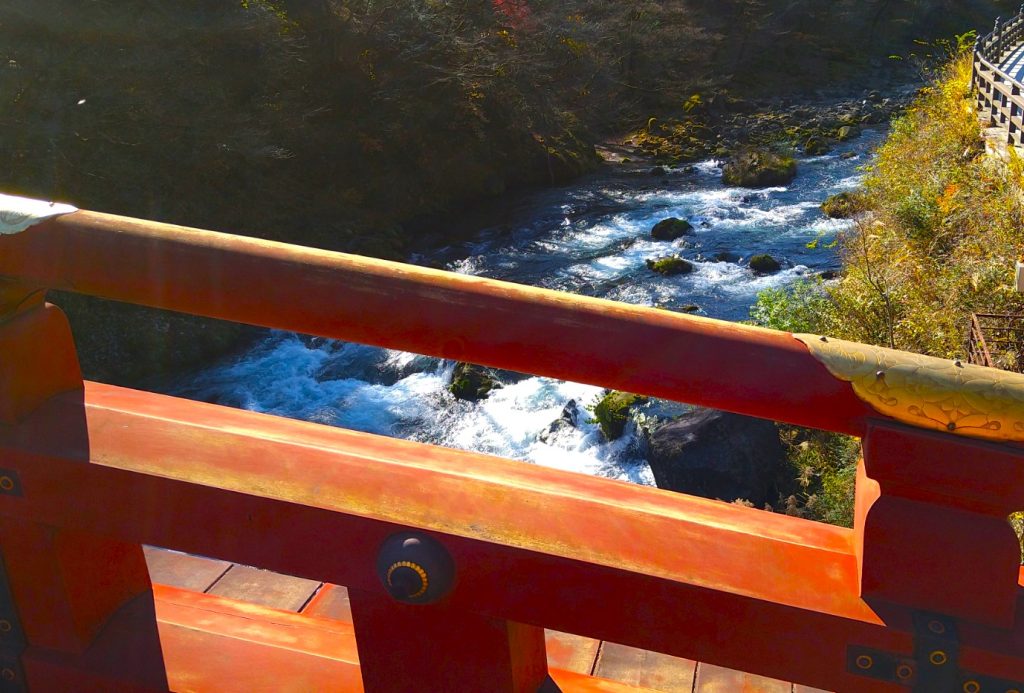

神橋・・・日光の社寺入口の大谷川(だいやがわ)に架かる朱色の太鼓橋

日本の重要文化財に指定 1999年(平成11年)12月、世界遺産に登録されました。

栃木県「神橋」・山口県「錦帯橋」・山梨県「猿橋」の日本三大奇橋の1つに数えられています。有料ですが、300円で通行することができます。紅葉と川の音色に囲まれて癒されます

通り抜けはできずに、突き当りの道路側には「深沙大王」の社、対側の橋のたもとに橋姫神をお祀りする橋姫社があります。橋姫神と対岸の深沙大王が共に男女一対となって橋の守護神となっているそうです。

神橋前の「神橋庵」で冷やし鴨そばを美味しくいただきました。

≪華厳の滝≫

中禅寺湖の水が、高さ97メートルの岸壁を一気に落下する壮大な滝。「華厳滝エレベーター」で行ける観爆台から間近で滝つぼを見ることができます。

荘厳な≪華厳の滝≫に魅了された後は、「いわなの塩焼き」を美味しくいただきました。

≪中禅寺湖≫

周囲約25km、最大水深163m。海抜は1,269mと日本で一番高所にある湖です。約2万年前に男体山の噴火による溶岩で渓谷がせき止められ、原形ができたといわれています。

中禅寺湖遊覧船・・・1周1,680円

船の駅中禅寺➡ 菖蒲ヶ浜➡ 大使館別荘記念公園➡ 立木観音➡ 船の駅中禅寺

日光連山の山頂は雪景色 連山の奥は群馬県だそうです。

大使館別荘記念公園

立木観音

≪竜頭の滝≫男体山の噴火によってできた溶岩の上を210メートルにわたって流れ落ち、幅10mほどの階段状の岩場を流れる渓流です。滝つぼ近くが大きな岩によって二分され、その様子が竜の頭に似ていることからこの名がついたといわれています。(左右の滝の流れが竜のヒゲ)

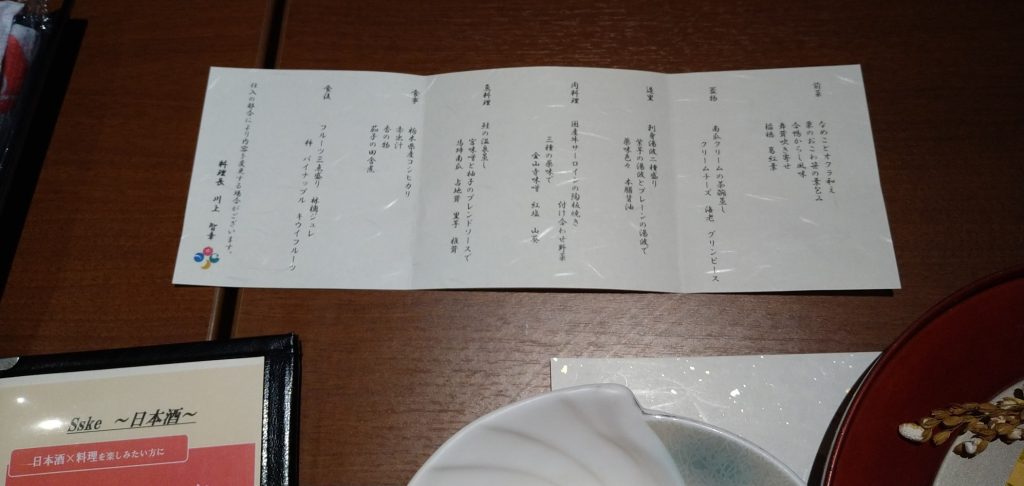

和食には日本酒が合いますね。ライトアップされた夜景を眺めながら・・・ほろ酔い😊🍶

半露天風呂付のお部屋 窓から中禅寺湖が望めます。